Maskierter Autismus – Masking

Autismus ist eine komplexe neurologische Abweichung von der durchschnittlichen Bevölkerung, die sich bei jedem Betroffenen unterschiedlich äußern kann und die rund 3 bis 9 % der Bevölkerung betrifft.

Autisten zeichnen sich durch eine verminderte soziale Bewusstheit und Kognition, sowie stark reduzierte Fähigkeiten und Interesse an gesellschaftlicher Kommunikation aus. Eine Ausprägungsform von Autismus, die oft erst (wenn überhaupt) im Erwachsenenalter diagnostiziert wird, ist der sogenannte „maskierte Autismus“.

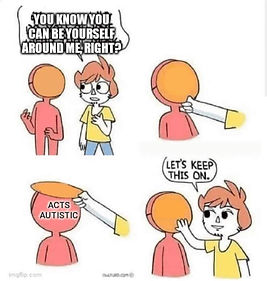

Dieser Begriff beschreibt Menschen, die sehr gut darin sind, ihre autistischen Verhaltensweisen zu verbergen oder zu kompensieren. Junge Autisten lernen, sich ihrem gesellschaftlichen Umfeld anzupassen, um nicht aufzufallen. Hierfür verwenden sie viel ihrer Energie, was in weiterer Folge zu einer beschleunigten Erschöpfung führt. Je intelligenter oder kreativer eine Person ist, desto besser ist auch oft das Masking.

Maskieren kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu einer großen Belastung führen, die sich im Laufe des Lebens verstärkt.

Eine Diagnose des maskierten Autismus kann oft erst im Erwachsenenalter erfolgen, da die Symptome in der Kindheit nicht so ausgeprägt waren oder auf andere Ursachen zurückgeführt werden. Menschen mit maskiertem Autismus haben in der Regel gelernt, ihr Verhalten anzupassen, um in sozialen Situationen besser zurechtzukommen. Sie können beispielsweise Augenkontakt herstellen, Smalltalk führen und ihren Körper richtig bewegen. Diese Anpassungen sind jedoch oft anstrengend und kosten die Person viel Energie.

Der sogenannte Zappelphilipp fällt jedem auf, dafür ist er innerlich ruhiger. Andererseits kann es aber auch soweit gehen, dass die innerliche Kontrolle zur Aufrechterhaltung der Maske, die gesamte Energie körperlich aufgestaut wird und mental erschöpft. In diesem Fall kann die Person nahezu stoisch oder empathielos wirken. In dieser Situation gibt es zumindest zwei Möglichkeiten. Erstens, die angestaute Energie wird abgebaut. Hierfür eignen sich die unterschiedlichsten Aktivitäten wie Meditation, Fußball, div. Kampfkünste, Schwimmen, Laufen,… Wird ein Sport regelmäßig ausgeübt trägt das nicht nur auf vielerlei Arten zu unserer körperlichen und geistigen Gesundheit bei, sondern kann auch zu außerordentlichen Leistungen führen.

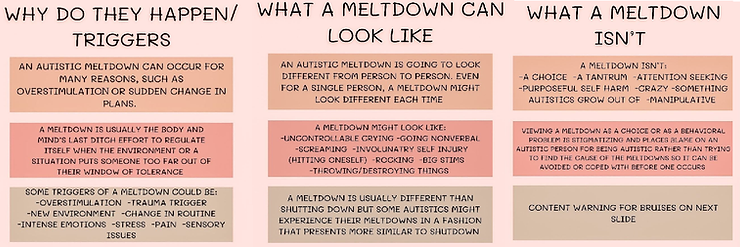

Zweitens, werden für die Energie und die Erschöpfung jedoch keinerlei ausgleichende Ventile und Routinen gefunden, kann es passieren, dass es zu einem sog. Overload und in weiterer Folge einem Meltdown kommt.

Über den Meltdown, auch bekannt als Zusammenbruch (die durchgebrannte Sicherung), müssen wir folgendes wissen und verstehen: In diesem Zustand können die Betroffenen unter anderem mit starken emotionalen Ausbrüchen, Aggression, Rückzug oder übermäßiger Stimulation reagieren. Meltdowns sind ein Ausdruck der Überforderung und sollten als Warnzeichen betrachtet werden, dass eine unterstützende Umgebung und Strategien zur Selbstregulierung notwendig sind, um dem Autisten zu helfen, sich zu beruhigen und sich wieder zu stabilisieren. Es liegt in dieser Situation an dem Umfeld bestmöglich auf die Person einzugehen.

Regeln für einen Meltdown: Pro-Regeln für einen Meltdown:

- Akzeptanz und Verständnis: Die Akzeptanz, dass Meltdowns Teil des Autismus sind, und das Verständnis für die individuellen Auslöser und Bedürfnisse während eines Meltdowns können dazu beitragen, dass sich die Person unterstützt fühlt.

- Sicherheit und Ruhe: Eine sichere und ruhige Umgebung bieten, indem man den Betroffenen Raum gibt, in dem sie sich sicher fühlen und sich aus dem auslösenden Umfeld zurückziehen können. Jegliche Reduktion von Reizen ist in dieser Situation hilfreich!

- Kommunikation: In einfacher und klarer Sprache kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden und dem Betroffenen zu helfen, seine Bedürfnisse mitzuteilen.

- Zeit und Geduld: Dem Betroffenen Zeit geben, um sich zu beruhigen und den Meltdown auszuleben, ohne Druck oder Erwartungen. Geduld haben, da ein Meltdown eine Weile dauern kann.

- Unterstützung: Unterstützung durch eine vertraute Person bieten, die beruhigend und einfühlsam ist, um dem Betroffenen Sicherheit zu geben und ihm bei der Selbstregulation zu helfen. Für einige Autisten kann die Nähe von bestimmten Personen die Situation verschlechtern. Sollten Sie nicht sicher sein, dass ihre Nähe gewünscht ist fragen sie auf jeden fall nach oder geben der Person Raum für sich.

- Nachbesprechung: Nach dem Meltdown Ruhe und Zeit für eine Nachbesprechung geben, um über die Erfahrungen zu sprechen, mögliche Auslöser zu identifizieren und Strategien zur Vermeidung oder Bewältigung von zukünftigen Meltdowns zu entwickeln.

Contra-Regeln für einen Meltdown:

- Isolation: Den Meltdown vermeiden, indem man versucht, die Person vor potenziell auslösenden Situationen oder Reizen zu schützen. Dies kann jedoch zu einer Einschränkung der Lebensqualität und einer Vermeidungshaltung führen bis hin zu Angststörungen der Betroffenen. Stattdessen sollten bestenfalls bereits im Vorfeld Strategien für den Umgang mit fordernden Situationen vorbereitet werden.

- Bestrafung: Den Meltdown als Fehlverhalten oder Störung behandeln und mit Bestrafung reagieren. Dies kann das Vertrauen und die Beziehung zur unterstützenden Person beeinträchtigen und die emotionalen Belastungen verstärken.

- Ignorieren: Den Meltdown ignorieren oder als vorübergehendes Phänomen abtun. Es ist wichtig, die Bedürfnisse und Gefühle des Betroffenen anzuerkennen und ihnen Unterstützung und Verständnis entgegenzubringen.

- Ablenkung: Versuchen, den Betroffenen während eines Meltdowns abzulenken oder von der Situation wegzuführen. Dies kann dazu führen, dass der Betroffene sich nicht gehört oder verstanden fühlt und die Situation weiter eskaliert.

- Zwang: Den Betroffenen zwingen, sich zu beruhigen oder den Meltdown zu beenden. Dies kann zu weiterem Stress und emotionaler Belastung führen und den Meltdown verlängern.

- Bagatellisierung: Den Meltdown als übertrieben oder unwichtig abtun. Es ist wichtig, die individuelle Erfahrung des Betroffenen anzuerkennen und ihn ernst zu nehmen, um eine angemessene Unterstützung zu bieten.

Diese Contra-Regeln decken einen großen Teil des sog. Gaslighting ab. Eine Form von psychischer Gewalt die den Betroffen zugefügt wird und schlimme Folgen für die Betroffenen nach sich ziehen kann. Hierzu gibt es aufgrund der Wichtigkeit einen eigenen Blogeintrag. –> Psychische Gewalt: Gaslighting Maskierte Autisten sind gerne zuhause, alleine, in der Natur. Sie haben oft feste Routinen und spezielle Hobbies in denen sie ihre Energien aufladen und sich entsprechend regulieren. Müssen sie an Plätze mit vielen Menschen tragen sie Kopfhörer und hören, was ihnen Sicherheit gibt. Podcasts, Geschichten aber vor allem Musik. „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ – Friedrich Nietzsche

Mit zunehmendem Alter kann es für Menschen mit maskiertem Autismus schwieriger werden, ihre Symptome zu kompensieren. Es kann zu Erschöpfung, Überforderung und sozialer Isolation führen. Viele Menschen mit maskiertem Autismus erleben auch Gefühle der Einsamkeit und Frustration, da sie sich oft unverstanden und anders fühlen als ihre Mitmenschen.

Eine Diagnose des maskierten Autismus kann eine große Erleichterung für Betroffene bedeuten. Es kann helfen, ihr Verhalten und ihre Erfahrungen besser zu verstehen und geeignete Unterstützung zu erhalten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Autismus keine Krankheit ist, die geheilt werden muss. Es ist ein Teil der Persönlichkeit und Identität eines Menschen und sollte nicht als Stigma betrachtet werden. Es ist lediglich „anders“. Wer gibt jemandem das Recht zu werten oder zu urteilen..

Es ist auch wichtig, dass Betroffene und Umfelder von maskiertem Autismus sich aufeinander einstellen und versuchen, Verständnis füreinander zu haben. Betroffene können durch gezielte Therapien und Unterstützung lernen, ihre Energie und Ressourcen besser zu managen, um ihre Symptome besser zu bewältigen. Auf der anderen Seite können Freunde, Familienmitglieder und Arbeitskollegen durch ein besseres Verständnis des maskierten Autismus dazu beitragen, die Isolation und Frustration der Betroffenen zu verringern und ihren Teil der Beziehung neu zu ergründen.

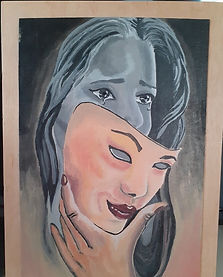

Der maskierte Autist/die maskierte Autistin hat gelernt „normal“ zu sein, sich so gut er kann anzupassen, zu lächeln, Smalltalk zu führen und den anderen entgegen zu kommen. Dadurch erkennen sie andererseits aber auch sehr schnell, ob man bereit ist, dasselbe auch für sie zu machen und Neurodiversität zu akzeptieren und proaktiv mit Andersartigkeit umzugehen.

Insgesamt ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Autismus in all seinen Formen ein Teil unserer Gesellschaft ist und dass es uns allen obliegt, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder Mensch willkommen ist und seine individuellen Fähigkeiten und Talente entfalten kann.

Artikel zu dem Thema:

What is Autism Masking? Autistic Masking Explained — Insights of a Neurodivergent Clinician (neurodivergentinsights.com)

Introducing autistic impostor syndrome | Embrace Autism (embrace-autism.com)

Autismus-Masking verstehen – Gesundheitszentrale

„Sobald man weiß, dass man Autismus hat, fallen die Masken“ (diepta.de)